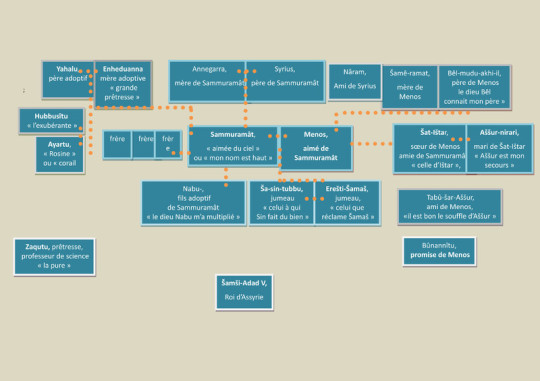

Livre 1 - L’aimée du ciel – 835 – 818 - Sammuramât, fille d’Annegarra et de Syrius -Femme de Menos. Mère de Nabu, Šamaš et Sin

Livre 2 - La Dame du Palais - -818 -810

Sammuramât, femme de Šamši-Adad - Reine de l’Empire d’Assyrie

Livre 3 - Les berges du hasard - 810-807- Sammuramât, mère de Nabu, Sin et Adad-Nirari - régente de l'Empire assyrien

Sammuramât, fille d’Annegarra et de Syrius. Femme de Menos. Mère de Nabu, Šamaš et Sin

Une histoire de meurtre et de fantôme dans un village paisible

Lui est un jeune fantôme qui hante le grenier d’une maison de village sans savoir pourquoi. Elle a acheté cette maison pour les vacances.

Il s’appelle Adrien, c’était sa maison, il est tombé bêtement, il avait dix-huit ans.

Elle s’appelle Sam, et depuis qu’elle l’a vu, elle cherche comment faire décamper ce qui est soit une hallucination, soit un vrai fantôme, lorsque se produit un drame : Rémi est retrouvé mort,

écrasé. Rémi avait épousé celle qu’Adrien aimait, Ariane…

Prochainement disponible

Le petit avion bringuebale vers la frontière somalienne, Il survole la Rift Valley, béances de terre torturée, piquée de

collines touffues, de plateaux arides.

Il laisse, loin sur sa gauche, le lac Victoria, immense, comme une mer bleu océan, il contourne le Mont Kenya par

l’Est. Au fil du vol, le sol perd sa verdure, les lacets des rivières, bordées

d’arbres et jalonnées de villages, s’étiolent, jusqu’à ce qu’une terre ocreuse, plus claire que le brun argileux des terres hautes, prenne le dessus, ne laissant que quelques buissons

moussant, ça et là...

« Siduri passait ses longs doigts sur le crâne rasé de Gilgameš, pour apaiser sa fougue.

« Où donc cours-tu, Gilgameš ? La vie sans fin que tu recherches, tu ne la

trouveras jamais. Bien plutôt, remplis-toi la panse, demeure en gaieté jour et nuit, accoutre-toi de beaux habits, et fais le bonheur de la femme serrée contre toi ! Telle est la seule

perspective des hommes. »

Dans les yeux de la nymphe, il lut un monstrueux défilé de lions-hommes, dragons-serpents, taureaux ailés. Tous les dangers que sa quête lui réservait auraient

terrifié n’importe quel homme.

Mais Gilgameš n’était pas n’importe quel homme. La simple pensée de ces aventures l’emplit de vigueur. Il sentit ses poumons s’exalter, son cœur se lancer. Son

esprit se mit à voler à la vitesse d’un cheval au galop, au-dessus des villes, des campagnes, des déserts sans ombre, et des montagnes, au loin, « par le très long chemin où sort le

soleil ».

« Si je meurs, prononcèrent ses lèvres pleines et sûres, au moins me serais-je fait une notoriété éternelle. Puisqu’il nous faut mourir,

pourquoi s’asseoir dans l’ombre, à traîner un vieil âge inutile et sans gloire ?[1] »

Ainsi s’achevait le songe qu’il avait fait cette nuit-là, lorsqu’il n’était encore que le Roi Gilgameš, se cherchant un destin. »

La voix d’Annegarra s’éteint, et Sammuramât rouvre les paupières. L’histoire est terminée pour ce soir. Demain, elle connaitra la suite, elle saura si Gilgameš

trouvera l’immortalité, enfin. Les yeux fermés, elle laissera venir les images merveilleuses ou effrayantes qu’anime la voix chaude et vibrante de sa mère.

Dans la lumière volage de la lampe brillent les sombres et grands yeux d’Annegarra, cernés d’un épais trait de khôl qui enferme le blanc éclatant de la pupille

autour de l’iris noir. Un iris noir, comme une lune inversée, pense Sammuramât, qui a besoin de contempler ces

yeux avant de fermer les siens.

« Dors maintenant, Aimée du ciel[2]. »

Annegarra l’appelle ainsi quand la nuit s’installe dans la maison, que les bruits deviennent rares et retenus, et que seule la tendre présence d’Annegarra est

en éveil, glissant à pas feu–trés au milieu des corps endormis. Elle ne dort jamais, s’étonne Sammuramât, ni au plus profond de la nuit, ni au plus clair du jour. Elle est là, les bras prêts à

accueillir les pleurs et les peurs nocturnes. Elle offre son sein aux nourrissons, son épaule aux enfants trop grands pour téter son lait aqueux.

« Reste, s’il te plait, le temps que je ferme les yeux. »

Sous sa joue, Sammuramât sent le coton doux et noble du coussin tissé par sa mère. Il n’y a rien que la fillette aime autant que s’endormir la joue sur le

coussin, sous la bulle des yeux maternels, enveloppée de l’air que sa mère expire. Rien, sauf peut-être courir en haut de la montagne pour, comme Gilgameš, voir par où sort le soleil.

***

[1] Pindare.

Le début de la citation provient, lui, de l’original de l’Epopée.

[2] Sammuramât signifie « Aimée du ciel », ou « mon

nom est haut».

« Tu avais raison, Sammuramât : tu as su terrifier les pauvres habitants de la ville et même les dignitaires de la cour, avait

reconnu Šamši-Adad, au retour des émissaires. Mais, comme le prévoyaient mes militaires, tu ne peux pas me garantir la victoire en un jour…

Voilà qui démontre la supériorité de la force sur la ruse. »

Les événements réjouissaient Šamši-Adad, comme la lionne joue avec la proie qu’elle tient à portée de griffes. La bataille engagée dans

son camp entre le recours à la ruse et l’emploi de la force le passionnait plus encore que la guerre qu’il était sûr de gagner, contre les montagnards.

Tandis que, sous l’œil amusé du Roi, Lu-nanna insistait pour passer à l’attaque sans attendre, Menos intervint et, soutenu par

l’Eunuque, il conseilla la patience : c’était l’affaire d’un jour, désormais.

Déjà, les citadins croyaient l’eau que les hommes de Menos avaient polluée d’un mélange de pigments, de sel et de soufre, empoisonnée par

les dieux en colère. Déjà, ils croyaient qu’Ištar avait craché un air vicié qui plongeait les enfants dans d’affreuses fièvres.

Menos et ses ombres furtives tenaient prêts des sacs de charançons et de mouches, si Sarduri ne cédait pas encore.

Demain, ils retourneront à Tušpa. Avant l’aube, les ombres furtives de Menos auront semé un désastre dans les rues de Tušpa.

Contrairement à Šamši-Adad, Sammuramât est tendue : elle a péroré dans l’ivresse du banquet et de l’aventure extraordinaire qui

l’avait conduite au cœur des stratégies de l’empire. Elle mesurait son imposture depuis. Si les discussions au sein de la cour sont

affables, lui a expliqué Menos, aucune faute n’est permise car l’enjeu est de taille pour l’empire. Elle devait faire céder Sarduri avant que la lune recommence à grossir dans le ciel.

***

« Pour avoir l’arrogance d’incarner les dieux, nous, les hommes, nous devons dépasser notre condition, notre Mê.

Notre enveloppe humaine doit être capable de disparaître sous un éclat qui renvoie à chacun son fantasme le plus secret. Le savoir nous donne les clefs des illusions que nous pouvons créer pour

sublimer notre Mê, et être les dignes dépositaires d’une once d’éclat divin ».

Enfin, Sammuramât profite de l’enseignement laborieux de Zaqutu, les illusions qu’elle lui a apprises pour mieux servir le temple. Elle

se souvient des paroles de Zaqutu, alors qu’elle

préparait Sammuramât à la cérémonie où elle incarnerait Ištar.

Elles étaient assises en tailleur dans la cour brûlante de l’Edubba, à l’heure où l’œil de Šamaš, l’œil de vérité, interdit les mensonges

et les ombres, avant que l’acuité de la vue se noie dans la touffeur nimbant de brume les formes.

« Regarde, Sammuramât, le pouvoir de l’illusion. »

Elle claque des doigts, et Sammuramât vit une jeune esclave à la peau ébène, plus sombre que celle des Phéniciens, s’avancer. La jeune

femme ne portait qu’un kaunakès entouré à sa taille, et des mamelons plus clairs que sa peau pointaient au bout de ses seins menus. La vieille aveugle se leva et passa ses mains sur le corps et le

visage de la femme. Au contact des mains, la peau tourna bleu indigo. Stupéfaite, Sammuramât regardait la svelte femme bleue comme les statues et orthostates des temples maintenant. Zaqutu eût un

rire

qui ressemblait à une toux sèche.

« La magie qui transforme cette esclave en déesse est un simple pigment. Un pigment marron qui vire au bleu au contact. Un pigment

intéressant, que connaissent bien les tisseuses. Mais, avait ajouté la vieille édentée en toussant un rire, elles n’imaginent pas

l’utiliser de cette façon … »

Sammuramât a refusé de dévoiler les secrets de ses tours, même à Menos. Elle aime que son époux croie que ses mystères sont le produit

d’un savoir et d’une pratique scrupuleux du subterfuge, comme le mélange de talent et de sciences grâce auxquels il dompte l’eau. Elle préfère taire la volonté belliqueuse et sauvage qui s’empare

d’elle, plus puissante que les formules magiques de Zaqutu.

Le sang qui a couvert sa peau, le mal qui s’est abattu sur les enfants ne sont pas le fruit d’un mélange de pigments et de soufre. Comme

la tornade sur le professeur ou la mort qui frappa l’enseignant, ils sont l’expression d’Ištar. Ištar lui insuffla la force de vaincre la lionne. Ištar pénétra en elle quand elle franchit les portes

de Tušpa, et la belliqueuse déesse parla par sa bouche quand elle menaça le Roi.

La rumeur populaire ne se trompe pas, qui bruit dans son sillage depuis des années. La déesse l’investit et la protège contre ceux qui la

menacent. Elle l’a lu dans les yeux de la lionne et dans ceux de la jeune Ninivite échevelée. Sa colère a déchaîné les éléments. Elle prie la déesse pour que jamais son pouvoir ne se retourne

contre Menos, son tendre Menos, qui s’est endormi, l’inquiétude sur son front que lisse le sommeil, enfin.

***

" Babil, « le bosquet », Babili, « la porte des dieux.

Jadis, racontent les textes anciens, traversant les avenues grandioses de la capitale, en grande pompe, devant une foule de milliers

d’hommes et de femmes en liesse, le grand roi Nabuchodonosor 1er[1]ramena

les statues de Marduk et des autres grandes divinités babyloniennes que les sauvages de Suse leur avaient volées.

A la mort de Tukurti-Ninurta, les Elamites avaient razzié Babili. Le Roi de Suse avait emporté les statues divines et la stèle de

basalte, où était gravé en akkadien le célèbre code d’Hammurabi[2],

disaient les Lettrés. La dynastie kassite était morte ce jour-là. Mais sa renommée ne s’était pas plus éteinte que celle du code de lois léguée par le fondateur de Babili, en héritage aux

hommes.

Nabuchodonor avait rendu à la Babylonie la grandeur perdue avec l’extinction des princes kassites en la libérant de l’emprise de l’Elam,

mais il avait menacé l’empire assyrien de Tiglath-phalazar 1er dans les vallées moyennes de l’Euphrate et du Tigre et l’empereur assyrien l’avait durement renvoyé dans ses

territoires.

La mort du grand Roi fut aussi celle de la grandeur éphémère retrouvée.

Babili replongea dans l’obscurité jusqu’au roi Nabu-apla-iddina[3].

Il reconstruisit la capitale qui s’étale sous les yeux de Sammuramât, impressionnante sous le ciel bleu cobalt plombé de nuages étain.

***

La première enceinte de Babili est posée sur la plaine, flanquée de la ziggurat à l’ouest, et de la colline de Merkès à l’Est, avec son

centre commercial et ses quartiers neufs.

De la colline avec ses remparts aux briques encore brillantes, aux murs ravagés de la vieille enceinte ronde, où s’est amassé un sable

fauve, Sammuramât contemple l’histoire de Babili en écoutant Menos lui raconter l’exode de sa famille.

***

Ils franchissent les anciennes murailles et, au-delà des champs aux constructions éparses, ils découvrent les fortifications de la

ville.

Les remparts rectangulaires percés de cinq portes sont beaucoup moins imposants que ceux de Ninive, dont « l’éclat subjugue

l’ennemi », s’enorgueillissent les habitants. Ninive compte quatre-vingt milles âmes, Babili moins de vingt mille sans doute. Ils pénètrent dans la ville par la Grande porte dédiée à Ištar qui,

percée dans le rempart, avance jusqu’à un pont enjambant le fossé. L’arche est soutenue par des semi-colonnes en forme de palmiers.

Devant la porte trône une immense statue de la déesse, debout sur deux lions couchés, le visage couvert d’or, les yeux incrustés de nacre

et de lapis lazulis, le corps ailé et nu, aux formes généreuses et aux pieds de griffon, les bras levés et les mains tendues arborant les insignes divins. Son front est ceint d’une tiare à quatre

rangs de cornes, surmontées d’un disque solaire.

Ils empruntent le pont qui mène à la porte et passent sous les arcades sculptées. Sur les murs, des bas-reliefs aux glaçures safran et

indigo, parsemées de pointes d’un vert céladon, représentent la déesse, dans les grandes scènes de sa légende.

Ils traversent le quartier ancien par les grandes artères que bordent les temples. Ils parviennent au pont monté sur des piles en forme

de navettes, qui enjambe le fleuve à l’eau argentée, trouant la citadelle et séparant la ville en deux.

Sammuramât est dans la cité aux vingt trois temples, qui concentre le savoir ancestral des dieux et des hommes. "

[1] 1126-1105 avant notre

ère.

[2] La stèle a été retrouvée dans l’acropole de Suse, en trois morceaux. Elle y avait été emportée en 1218 avant notre

ère, après la razzia contre Babylone.

[3] 888-855 avant notre ère.

Juillet 1994, Kenya, frontière somalienne

Le petit avion bringuebale vers la frontière somalienne,

Il survole la Rift Valley,

béances de terre torturée, piquée de collines touffues, de plateaux arides.

Il laisse, loin sur sa gauche, le lac Victoria,

immense, comme une mer bleu océan,

il contourne le Mont Kenya par l’Est.

Au fil du vol, le sol perd sa verdure,

les lacets des rivières,

bordées d’arbres et jalonnées de villages,

s’étiolent,

jusqu’à ce qu’une terre ocreuse,

plus claire que le brun argileux des terres hautes,

prenne le dessus,

ne laissant que quelques buissons moussant, ça et là.

Les nuages, épais, cotonneux, disparaissaient aussi,

restent des traînées fluides, poudreuses, dans le bleu clair.

L‘avion survole la savane, un presque désert.

Les toits de branchages ou de toile des huttes rondes,

quelques traces de routes, comme faites au doigt, dans la terre,

et le ciel qui prend toute la place,

qui a étouffé montagnes, collines, forêts et arbres,

tout ce qui cherche à gagner de la hauteur,

pour ne laisser qu’un sable fin et grège,

parsemé de buissons secs et épineux.

Une image presque plane,

une harmonie de bleus et de bruns,

un horizon vaporeux de chaleur éthérée.

Puis la vie revient, par touches humaines,

au milieu de ce presque rien,

par les troupeaux de chameaux et de chèvres que l’on distingue, malgré l’altitude,

tant l’air est limpide.

L’avion va atterrir.

Les camps apparaissent dans un trou de l’horizon,

posent des taches dans cette unité pâle.

Je regarder, par le hublot, les camps dans le désert,

les toits de paille des milliers de toukouls,

à perte de vue.

Pour quelques jours, ma chambre sera une de ces cases rondes, de terre et de paille mêlées, où il fait bon se reposer après la

brûlante épreuve du jour.

L’avion effectue un virage serré,

et aborde l’atterrissage

des hommes dégagent la piste fourmillante.

Serrant les dents, j’évite de regarder la carcasse de l’appareil écrasé à quelques centaines de mètres.

Je descends dans la fournaise bruyante,

caquetante, bêlante.

Moments de retrouvaille,

mes collègues somaliens

chemise maculée de sueur terreuse

sur un pagne à carreaux,

poignard à la ceinture.

Aveuglée par l’éclat du midi, je monte à bord d’un 4X4

Les sièges déchirés par endroit laissent passer la mousse,

La terre sablonneuse imprègne tout,

La voiture fonce sur le chemin usé, défoncé, qui mène au camp de réfugiés.

Le provisoire s’est incrusté sur l’invisible frontière, les années passant,

et la guerre, qui durait toujours, en Somalie.

La vie,

ascétique, précaire,

résiste,

à la guerre, au manque,

au temps loin de chez soi,

loin de Mogadiscio, Baïdoa, Kisimayo…

La vie résiste, fait le marché,

On y vend de minuscules sachets de lessive bleue,

des ustensiles de cuisine fabriqués en Chine,

des tomate naines,

des citrons rachitiques,

des oignons gros comme des billes.

des spaghettis juste sortis de la machine qui grince en cadence.

Des petits cafés proposent un thé noir trop sucré,

dans l’ombre tranchée d’un semblant d’auvent,

des tailleurs confectionnent et reprisent,

des cordonniers ressemellent des chaussures cent fois recousues.

Le marché est au centre du camp.

les huttes s’agglomèrent, autour de ce cœur,

les foyers ont délimité leur parcelle avec des épineux secs,

coupants,

dans les courettes, des poules picorent des grains tombés dans le sable.

Aux abords du camp, les enfants jouent dans les larges flaques

que les pluies ont formées dans les anfractuosités des chemins.

Ils ont la joie fraîche des enfants quand ils jouent dans l’eau.

L’animation s’essouffle,

l’heure est chaude,

un apaisement subi,

une suspension de la vie,

écrasée.

Puis les hommes et les bêtes sortent de leur torpeur,

Bravant la touffeur,

jusqu’au couchant.

Quand le soleil descend pour se perdre sous la basse ligne de l’horizon,

je grimpe à l’échelle du château d’eau.

Assise face au désert,

avec le camp à mes pieds,

je contemple l’horizon,

éthéré, linéaire, infini,

rosissant légèrement,

réchauffant le grège monotone,

Dans l’air immobile battent les ailes des marabouts,

improbables charognards trapus et aux longues pattes maigres,

qui butinent les ordures du camp.

A la nuit tombée,

les voix se font chuchotements,

les gestes bruissements,

la lueur des feux et des lampes à pétrole se replie en minuscules halos.

Serpents et hyènes sortent de l’ombre,

la nuit prend le désert.

***

Kilométr-âge

Ma Micra vieillit sévèrement.

Jour de rentrée, elle lâche, au premier coup de contact,

elle tousse un bon coup , allume tous ses voyants,

puis plus rien

plus d’énergie, kaput.

Elle sort à peine du garage et elle se débrouille pour y retourner,

retour à l’écurie !

Elle saisit tous les prétextes,

les routes défoncées,

les conducteurs défoncés,

tout ce qui la traumatise,

blesse ses articulations, son arrière-train...

Elle exige des soins, de plus en plus coûteux,

des soins qui passent avant les miens,

elle fait valoir ses handicaps avec un bêlement métallique.

Elle voudrait toucher la Cotorep, j’en suis sûre,

à défaut de se payer une retraite.

Qui a vu une vieille guimbarde comme ça finir ses jours ailleurs qu’à la casse ?

Elle me force à calmer l’allure, on ne talonne pas un vieux cheval,

enfin, pas moi.

J’ai beau lui caresser l’échine,

passer mes mains sur le volant en la félicitant,

tapoter le tableau de bord en l’encourageant…

C’est elle qui décide : démarre, démarre pas,

Lumière, pas lumière,

Notre gouvernement de gauche dirait d’elle que c’est une assistée,

ou qui tente de l’être.

Pas pour longtemps.

Déjà j’évalue le rapport,

coût des réparations, coût d’une voiture neuve, fringante,

qui ne me renvoie pas un grincement arthritique,

comme un miroir grossissant de mon kilométr-âge.

Ma Micra a 15 ans.

J’imagine que l’on compte comme pour les animaux l’usure des années,

En multipliant par 5 ou 7,

ce qui lui fait entre 75 et 105 ans.

Je sens que je vais lui accorder l’assistanat qu’elle réclame,

céder au respect dû à son âge,

mon banquier ne m’accorde que ma Micra qui rend l’âme

de toute façon,

je sens que je vais la laisser finir ses jours à Montagnac.

***

Mars 2009, Harare

Il est un peu plus de quinze heures, mais qu’importe, je suis hors du

temps.

Accoudée à la fenêtre, je sens l’embrasure usée douce sous ma peau,

j’écoute la ville, chanter, prier, crier, rire.

Le ciel est clair, les collines moutonnantes sur la terre rouge,

aride, rocailleuse.

Une impression de désert léchant les pieds de la ville recroquevillée

derrière ses remparts de chaux.

Depuis le 12ème siècle, Harar s’est enroulée au milieu des

collines et des sommets.

Harar, Quatrième haut lieu de l’Islam,

99 mosquées,

Harar, la petite ville à la grande histoire.

Est éthiopien, lisière de la région Somali au sud et de la région

afar au nord,

la ville s’appelle Harar, et le district

Harare.

Arthur Rimbaud s’est échoué là, en 1880, loin de la vieille Europe

aux anciens parapets.

Une jolie maison dont la partie supérieure ressemble à un chalet,

avec ses sculptures boisées.

Je caresse le bois doux de la rampe de l’immense escalier colonial,

jusqu’à l’étage.

Et je suis à la fenêtre de la maison du poète, humant la ville autour

de moi.

Comme il l’avait fait dans un temps qui, vu d’ici, ne semble pas si

lointain :

les mêmes ânes et carrioles, les mêmes drapés élégants, les mêmes

regards noirs et sublimes que l’on croise, les mêmes silhouettes fines et droites que l’on effleure.

Prudente dans l’obscurité, je glisse mon pied dans l’empreinte

d’Arthur, savourant mon arrogant plaisir, de ruelles en ruelles.

Je serre contre moi l’étoffe souple qui me

réchauffe.

Et ces belles terrasses de bois qui surplombent la voie, échappant à

leur carcan de chaux, et ces échoppes éclairées à la lampe à huile où j’achète un café qui sent bon,

et cette dernière ruelle qui débouche sur le

marché.

Et, alors que, dans les fumées nourricières, je m’émerveille de

tout ce que je vois, j’entends,

je sens,

je crois comprendre :

Aden était un four, Charleville un cimetière.

Harar avait su apaiser les tourments d’Arthur avec la vie qui

battait, qui suintait de ses murs.

Bien sûr, le confinement de la ville et la froideur de ses nuits

eurent vite ravivé ses mauvais démons… mais Harar resta attaché aux semelles de l’homme aux souliers blessés.

Je ne m’émeus pas de l’illusion de simplicité pauvre et

millénaire qui se dégage de la ville ;

je sais trop ce qu’elle oublie de lourdes

douleurs.

Et je lis, dans le regard de ce jeune homme qui connait quelques

bribes de français, le rêve d’ailleurs : un jeune Ethiopien qui rêve de rejoindre l’autre maison d’Arthur, à Charleville.

Je sais qu’ici la vie est dure et l’horizon souvent replié aux

remparts de la ville.

Selon le calendrier Julien, l’Ethiopie entre dans le nouveau

millénaire.

Ici, comme dans tout le pays, vibre une jeunesse, une vitalité,

ardente,

quand la nuit compacte s’abat sur ses pavés lissés par le

temps.

Harar la nuit.

Des boîtes de nuit minuscules exhalant des sons râpeux et des êtres

brillants de sueur.

Au soir tombant et au petit matin, les hyènes envahissent les rues de

la ville, assurant le ramassage des ordures.

La vie s’est repliée derrière les murs épais des

cours.

Les corps se sont serrés sur les matelas de

mousse ;

le sommeil s’installe.

Dans la fraîcheur nocturne, Arthur fermait les

yeux.

***

Dans les jardins du Sultan, région du Kanem, Mao, Tchad, mai 2010

Dans les jardins du Sultan, il y a des oignons en fleurs,

des palmiers rayonnants,

des manguiers aux fruits juteux,

et des salades au vert engageant.

Il y pousse une herbe grasse dans des carrés bien alignés, bordés de

sillons argileux.

Au bout du terrain arboré, la rivière étiolée charrie une eau

brouillée, ocreuse.

Dans les jardins du Sultan, il y a un homme long et mince comme les gens d’ici.

Sa barbe grisonne, sa chemise aussi ; elle est déchirée aux

épaules, dénudant des avant-bras à la musculature noueuse.

Dans les jardins du Sultan, il y a un homme au regard sombre et

grave, comme les gens d’ici.

Le regard d’un homme qui se demande de quoi l’avenir sera

fait.

Il s’appelle Gueitou et il a cinquante quatre ans. Il est le chef du

village de Fouskié, deux cent ou trois cent âmes, Gueitou ne connait pas le nombre de ses administrés avec certitude : les chiffres n’ont pas grande importance, seule la vie en a.

La veille, deux enfants de moins de cinq ans sont morts, dans le

village. Malnutrition ou rougeole, qui sait ? On ne voit pas le docteur souvent, ici.

Fouskié n’est qu’à cinq kilomètres de la grande ville, pourtant :

Mao, la capitale du Kanem, campée à la lisière sud de la bande sahélienne du Tchad.

Les villageois vivent de la culture de dunes, de ce que l’on peut

tirer d’une terre noyée dans le sable, en creusant pour trouver l’eau qui s’y est enfouie, parfois.

Mais à Fouskié, comme dans le reste des régions sahéliennes, les

pluies ont été trop parcimonieuses pour sustenter la terre et faire éclore ce que l’on mangea chaque jour, pour vivre, mil, sorgho, maïs.

Trois ans déjà que le ciel avare maltraite les

cultures.

Les stocks se vident, l’avenir aussi.

Les hommes jeunes et forts sont partis il y a deux mois déjà, vers la

région du Lac, la capitale, N’Djamena, ou les pays voisins

qu’importe où, pourvu que l’on trouve du travail, de quoi

vivre.

L’exode, bien avant l’heure.

Penché sur la terre fertile, Gueitou récolte les légumes qu’il y a

plantés, sans trop penser au lendemain.

Le Sultan lui laisse ses jardins à la terre généreuse, un lopin que

l’eau n’a pas abandonné encore, et Gueitou dispose de ce qu’il y cultive.

Enfouie dans des voiles aux couleurs éclatantes, la femme de Gueitou,

a chargé sur l’âne des paniers d’oignons, et s’éloigne, vers la ville toute proche.

Ils vendent leurs récoltes sur le marché de Mao, à bon prix : les

vivres sont chers, ici, alors, à part le bétail que l’on brade faute de fourrage pour le nourrir.

Bien sûr, ici, c’est le Sahel, on a l’habitude de vivre à la dure.

On apprend vite, quand on nait sur ce terrain aux accents lunaires,

qu’il faut économiser aujourd’hui pour vivre demain.

On cultive dans le sable, on élève des bêtes,

on ne met pas tous ses œufs dans le même panier.

Mais quand les récoltes de la saison passée sont épuisées et que les

nouvelles se font attendre, le plat familial s’étiole comme une peau de chagrin. La boule de mil rétrécit jour après jour.

Droit et grave dans son écrin de verdure, des légumes dans les mains, Gueitou apprécie sa chance sans forfanterie, cependant

:

l’inquiétude ronge l’avenir, comme le sable ronge le lit de la

rivière.

Bien sûr, ici, c’est le Sahel, et on a l’habitude de voir les jeunes enfants mourir.

Gueitou fait ce qu’il peut : il aide les autres villageois en

partageant le fruit de ses privilèges, mais… Cette année est pire, confirme Gueitou, abandonnant un instant son jardinage. Le monde regarde l’Afrique un instant, puis retourne à ses

affaires.

Gueitou, lui, retourne à ses oignons en plissant les yeux ; un vent brûlant soulève des rafales de sable.

Il fait 47 degrés, il est onze heures du matin.

***